缪子成像仪为盾构隧道拍“CT”,第一时间发现安全风险;智能重载修复机器人为钢环拼接装“慧眼”,自主完成隧道病害修复……10月17日至18日在深圳举办的“地铁创新发展国际学术交流会”上,深圳市地铁集团有限公司发布的一系列科技创新成果,让参会者眼前一亮,仿佛看到科幻版的城市轨道交通建设场景。

统计数据显示,截至2024年末,我国内地共有58个城市开通城市轨道交通,运营总里程超1.2万公里。其中,深圳轨道交通运营里程接近600公里,位居全国第五,而其“线网密度”“客流强度”两项指标却长期稳居全国第一。

改革开放最前沿的深圳,为何能在20余年间高水平建成并运营覆盖18条线路、635公里的超大规模地铁网,坚持创新发展、拥抱数智新技术或是其成功的关键密码。

智能建造:推动城市地下“动脉”串联结网

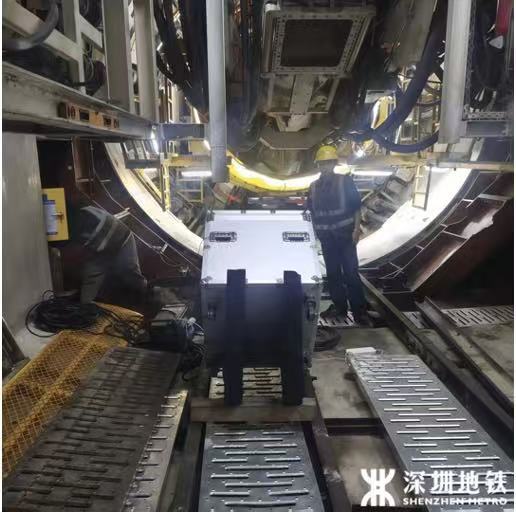

在深圳地铁25号线一期工程现场,一个方形机械柜在隧道最前方,所到之处,看不到的地质特征被探测得一清二楚。

这个方形机械柜是深圳地铁的工程师联合国内高校共同研发的缪子成像仪。该仪器具有穿透能力强、空间分辨率高等特点,可根据不同地层密度区对缪子的吸收差异特性进行成像,就像“天然的地质探针”,帮助工程技术人员看清地表之下的结构。

而这只是深圳地铁借助科技手段进行智能建造的冰山一角。近年来,随着城市轨道交通快速发展,大量全国首台套装置、装备在南海之滨的地下隧道“大展拳脚”。

由中铁高新工业股份有限公司研制的世界最大断面组合式矩形盾构顶管机“大禹掘进号”在深圳地铁12号线始发,为我国现代化城市群建设提供新的解决方案;我国首台自动驾驶系统(ATO)综合检测车在深圳地铁14号线、22号线等工程全面应用,显著提升施工效率与安全性。

深圳市地铁集团有限公司总经理黄力平在大会上表示,深圳地铁依靠创新发展,推动城市地下“动脉”串联结网,成为公共交通出行的主要载体,市民出行幸福感,也随着地铁线的延伸而不断“生长”。

智慧运维:为城市交通高效运转插上翅膀

深圳岗厦北地铁站是国内目前最大的轨道交通单体工程。站在地铁站核心换乘区抬头仰望,由费马螺旋织构的穹顶如绽放的花朵,将自然光充分引入地下,被形象地称为“深圳之眼”。

该地铁站总建筑面积约24万平方米,五条地铁线在此交汇换乘,是真正的地下“城市会客厅”。地铁站内,智慧屏实时显示车厢拥挤度,智能客服机器人提供服务,人脸识别系统能“刷脸过闸”……各类智能交互装备让车站运转更高效。

与岗厦北三站之隔的科学馆站,更具科幻色彩的运维场景已经出现。在这里,无人机在车轨之下自动巡航,高精度全景相机全程记录巡检内容,再结合深度学习、大模型等人工智能技术,轨道车辆部件故障检出率达93%以上,智能飞行列检工作站也应运而生,已覆盖深圳地铁6号线全线。

不久前,交通运输部等7部门共同印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》,明确加快推动人工智能在交通运输领域规模化创新应用。

“这对于以深圳为代表的高密度轨道交通城市而言,将迎来了新的蝶变机遇。”中铁科学研究院集团有限公司总经理高红兵在接受科技日报记者采访时表示,今年4月,由该院自主研发的我国首套可移动式轨道交通智能重载修复机器人系统在深圳地铁14号线投入使用,为地下轨道交通修复带来“智变”。未来,深圳地铁必将成为智慧运维新场景、新需求的策源地,为人工智能技术的发展与应用提供源源不断的动力。

(图片由深圳市地铁集团有限公司提供)

友情链接: 政府 高新园区合作媒体

Copyright 1999-2025 尊龙凯时网chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP备14033264号-5

电信与信息服务业务经营许可证060344号主办单位:《尊龙凯时技术产业导报》社有限责任公司