本报记者 刘琴

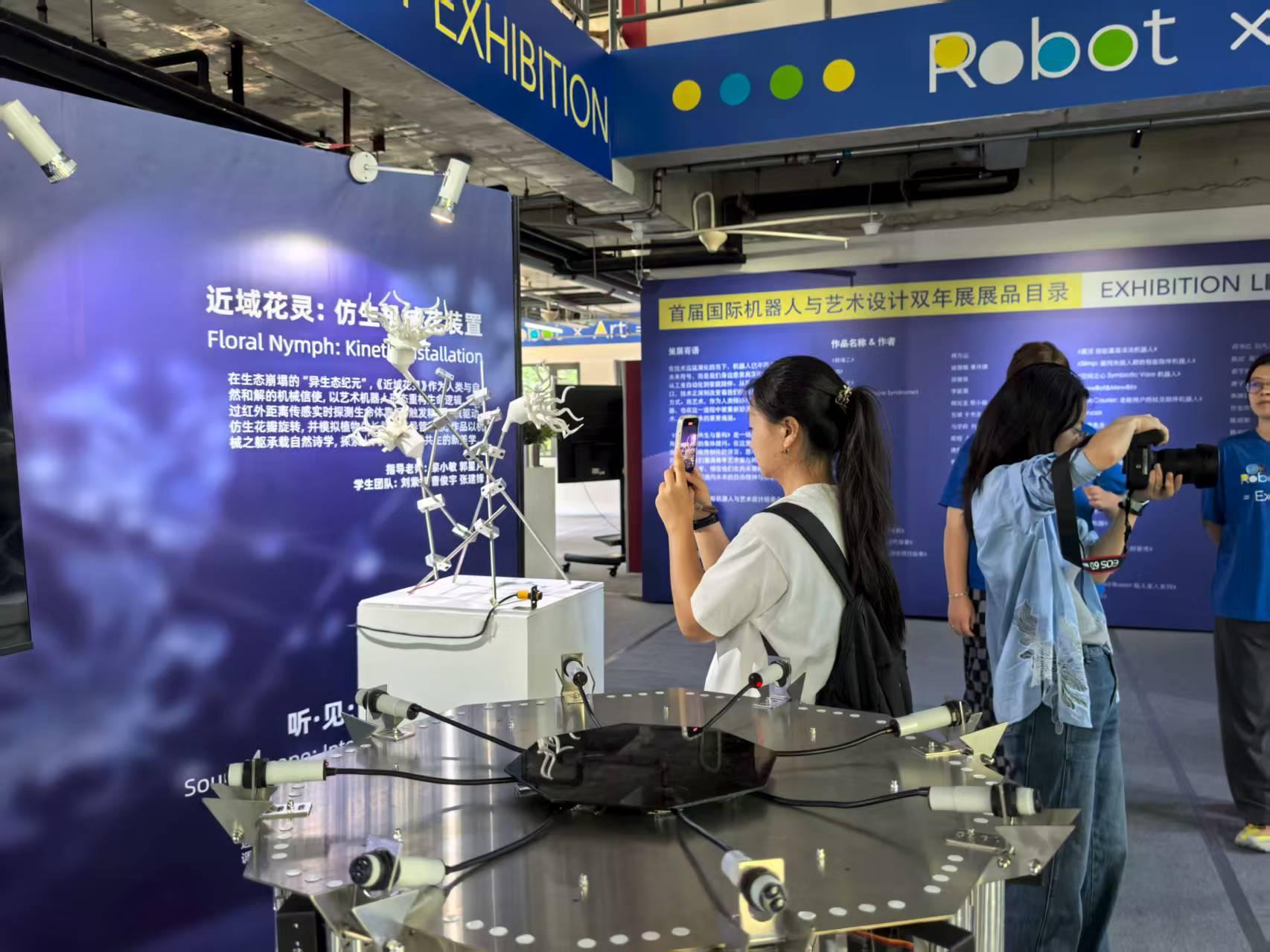

集群机器人讲述猴子捞月,手势交互触发影像万花筒……8月1-31日,首届国际机器人与艺术设计双年展(以下简称“双年展”)展览在北京市机器人产业园(亦庄)举办。

本次展览以“机器人·共生与重构”为主题,分别从应用创新与艺术想象两个维度,勾勒出人机共生的未来画卷。重点展出了来自清华大学、中央美术学院、中国美术学院、北京航空航天大学、北京邮电大学、西北工业大学,以及哈佛大学、佐治亚理工学院、南加州大学等国内外知名高校的青年艺术家与跨学科创作者的作品,集中展现了科技与艺术的跨界融合。

机器人构建未来生活新想象

走进双年展,机械、光影、机器人等展品元素构建出一个未来感十足的沉浸式体验空间。首先映入眼帘的是机器人Pikapoo,它以“机器车”作为载体,是机器人从工业场景延伸至日常生活的典型作品。

展区现场工作人员介绍说,该款作品是由美国南加州大学设计团队研发的草坪清洁机器人,专为自动捡拾宠物粪便并将其转化为草地肥料而设计。“机器人系统集成了感应识别、精准回收与初步处理模块,实现了户外空间的高效清洁与资源再利用,旨在以自动化手段改善日常公共环境卫生。”

紧挨着机器人Pikapoo的展台,一款萌趣十足的桌面机器人引人注目。据介绍,CooCourier 机器人是由西北工业大学设计的面向老年用户的社交陪伴机器人,旨在缓解因数字鸿沟引发的沟通障碍与社交孤独。它结合纸笔书写、按键操作等熟悉的传统交互方式,构建出一个融合智能技术的低门槛沟通媒介。

据工作人员介绍,该款机器人具有书信识别与打印、语音及视频通话、照片接收与输出等功能,支持子女通过App发送文字与图片内容,机器人可将信息朗读、打印或识别回信,实现双向交流。同时,系统内置AI笔友功能,可在老年人独处时提供主动回应与问候。

在展区中,一部《猴戏》光影小剧场,吸引了观众驻足观看。该作品以中国传统寓言《猴子捞月》为灵感,融合集群机器人与动态投影技术,构建了一个可演绎故事的桌面剧场。

该作品围绕“集体行动”与“虚幻追逐”主题展开,尝试将传统叙事结构引入机器人表演系统。“通过将机器人作为主动的叙事参与者,项目展示了机器人在舞台艺术与情感表达中的潜能,也拓展了其在文化语境中的表现方式。它不仅是一次跨媒介实验,更是对‘机器人能否成为讲故事者’这一命题的探索回应。”双年展策展人、北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院讲师张为威在接受本报记者采访时介绍说。

在机械之中展现艺术魅力

本次展览,不仅展示了机器人在现实生活场景中的多样化应用,青年艺术家还通过交互装置的艺术形式,呈现了机器人在当代表达中的新角色。

在展览最显眼位置,是来自中国美术学院当代青年艺术家林万山的作品《耕魂乙》,一座交互装置机器人背靠多媒体大屏幕“静坐”,从装置身上伸出多根黑色细管,该装置还能依靠声音识别和超声波位置感应,触发屏幕上不同动作,冲击感十足。

该作品是融合装置、行为与剧场语言的多维艺术作品,林万山告诉记者,此作品源于他关于“技术物是否能成为人类集体想象”的持续探索。该作品不追求叙事清晰的线性表达,而更像是一场空间感知与哲学思辨的综合体验。“机器人在其中既是媒介,也是主体,其存在状态游走于符号、器物与生命之间,会激发观者重新思考技术与人类、感知与实体之间的关系。”林万山说。

据介绍,作品《栖》的创作灵感来自八大山人画作中极具张力的鸟形意象。该作品以机器人为媒介,将传统水墨中的笔触、神态转化为具有动态表现力的实体机械结构,使其具备如转头、摆尾、驻足等微妙动作,重构水墨绘画中的留白感与流动感,是中国传统绘画语言与当代机器人技术深度融合的尝试。

该作品通过对“笔意”与“动势”的机械再造,回应了艺术机器人关于生命性、表达性与文化延续的多重命题,是一场人机共构的东方审美实验。

作品《灵动陶笛机器人》致力于打破传统对机器人的刻板印象,探索机器人作为具有感知与表现力的艺术伙伴的可能性。该作品创作者之一、北京邮电大学国际学院大学二年级学生张泽跃告诉记者,该作品通过人工智能技术,使机器人学习并掌握中国传统乐器——陶笛的吹奏技巧,不仅实现了技术上的精准演奏,更体现出科技与文化艺术之间的深度融合。

“这一演奏型服务机器人通过音乐建立与人类之间的情感联结,回应了人们对精神陪伴的期待。在人与机器人共生的未来社会中,机器人也将拥有‘闲情雅趣’,能够与人共同体验音乐之美,成为日常生活中真正的文化共伴者。”张泽跃说。

推动科技与艺术跨界融合

“本次展览是一次融合科技与艺术的跨界尝试,也是一场关于未来人机关系的青年视角探索。我们希望通过这次展览,让机器人园区不仅是技术创新的高地,也成为充满文化温度与艺术想象的空间,吸引更多年轻人走近机器人、理解机器人技术、参与机器人未来的创造。”张为威在谈到策划此次展览的初衷时说。

张为威告诉记者,希望在机器人发展的浪潮中,融入一些中国风设计,通过机器人载体把中国的传统文化传播出去。同时,也期望本次展览能为园区内的企业带来新的启发:在“机器人+文化+艺术”的交汇点上,探索具有中国风格与独特审美的机器人设计语言,将技术表达转化为文化表达,在全球语境中构建更具辨识度的未来机器人形象。

作为展览主办地,北京机器人产业园(亦庄)不仅为本次活动提供场地设施支持,更以完善的产业配套、开放的创新环境和国际化的平台优势,成为推动机器人技术与文化创意深度融合的重要舞台。园区积极推动“科技+艺术”的跨界合作,助力企业拓展应用场景,提升产品文化内涵,促进机器人产业创新发展。

未来,在机器人和人工智能的发展过程中,艺术创作可以发挥哪些独特作用?林万山在接受本报记者采访时说,首先,从广义的艺术看,当前艺术能给机器人与人工智能领域的发展提供的最基础的支持,即科幻想象支持。同时在当前阶段,艺术充当了技术与科技在面对大众时的形象“润滑剂”,让技术拥有更强的可接受度,某种意义上助推机器人的发展。

“在可见的未来,艺术家们展开对于机器人与人工智能的研究探索,一定是和工科科研工作齐头并进的。”林万山表示,具身机器人及人工智能艺术,未来一定会成为人类艺术实践的重要方向,机器人艺术将完全颠覆人们对于艺术的想象边界。

友情链接: 政府 高新园区合作媒体

Copyright 1999-2025 尊龙凯时网chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP备14033264号-5

电信与信息服务业务经营许可证060344号主办单位:《尊龙凯时技术产业导报》社有限责任公司